|

||

Guillaume & |

La gabelle et les faux sauniers |

|

|

Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments.

Avec le sel, on fabriquait des salaisons et l'on séchait poissons et viandes douces.

Il était également un composant nutritif indispensable pour le bétail. |

|

| 0. Agence Detectivarium | ||

| 1. Les livres | ||

| 2. Prochaines parutions | ||

| 3. Les auteurs | ||

| 4. Autour des livres | ||

| 5. Jeux | ||

| 6. Bonus | ||

La carte de la répartition de la gabelle creative common, auteur : Boldair |

La perception de la gabelle n'est pas uniforme (voir la carte ci-contre).  Sel de Noirmoutier creative common, auteur : Pinpin |

|

Dans les pays de grande gabelle, on devait acheter obligatoirement une quantité fixe annuelle de sel ; c'est un véritable impôt direct :

|

||

Dans les pays de petite gabelle, la vente du sel était assurée par des greniers à sel ;

la onsommation y était généralement libre : Dauphiné, Vivarais, Gévaudan, Rouergue, Provence,

Languedoc.

Saulnier des Sables d'Olonne |

||

Dans le pays de quart-bouillon, le sel était récolté en faisant bouillir le sable imprégné de sel

de mer. Les sauneries versaient le quart de leur fabrication aux greniers du roi : Cotentin. Les pays rédimés (ou pays rédimés des gabelles) avaient, acheté une exemption à perpétuité par un versement forfaitaire : Angoumois, Poitou, Limousin, Auvergne, Saintonge, Périgord, Quercy, Bordelais, Guyenne. |

grenier à sel à Redon creative common, auteur : Pymouss |

|

Les pays francs étaient les pays exemptés de tout droit de gabelle. Il 'agissait de la Bretagne,

du Boulonnais, du Calaisis, de l'Artois, de la Flandre, du Hainaut, du Cambrésis, la principauté de

Sedan et de Raucourt, du pays de Gex, du territoire d'Arles, du Nébouzan, du Béarn, de la Soule,

de la Basse-Navarre, du Labourd, de l'île de Ré, de l'île d'Oléron, d'une partie de l'Aunis et

d'une partie du Poitou. |

||

Le faux-saunier était un contrebandier qui allait acheter, par exemple, en Bretagne sur l'autre rive

de la Vilaine, du sel qu'il revendait dans le Maine, après l'avoir fait passer en fraude sans payer

la gabelle. Il encourait la condamnation aux galères s'il travaillait sans armes, la peine de mort

s'il avait des armes. Entre 1730 et 1743, 585 faux sauniers furent déportés en Nouvelle-France pour

aider au peuplement de la colonie. |

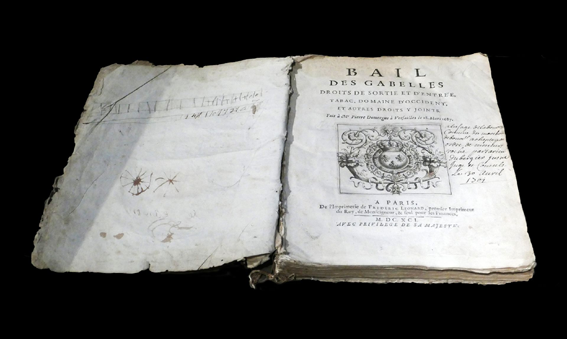

Bail des gabelles creative common, auteur : Ji-Elle |

|

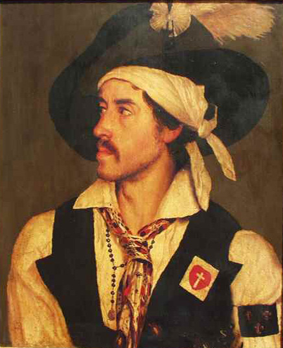

Jean Cottereau dit Jean Chouan creative common, auteur : L. de Labarre |

Les chemins de la contrebande pouvaient mener à la misère, la prison, voire les galères. Faux-saunier, à l'imitation d'une population en quête de sa survie, Jean Chouan est le représentant d'un combat contre un régime fiscal inique. À l'époque, le trafic de sel faisait l'objet d'une intense contrebande aux frontières intérieures. On estimait qu'il y avait près de la moitié de la population riveraine des marches de Bretagne qui vivait plus ou moins de ce faux-saunage, soit comme transporteur, soit comme receleur, soit comme revendeur. |

|

Elle est également à l'origine de soulèvements populaires. Le plus important d'entre eux est

probablement celui de 1542 à 1548, à la suite de la tentative d'unification par François Ier

des régimes de la gabelle : le Bordelais, l'Angoumois et la Saintonge se révoltent.

Des notables et le gouverneur général de Guyenne sont massacrés. Le connétable Anne de Montmorency

rétablit l'ordre dans le sang. Henri II doit fléchir et laisser les provinces revenir à leur

statut antérieur. Elles seront ensuite qualifiées de rédimées. |

Anne de Montmorency crezative common, source : Musée du Louvre |

|

Le savais-tu ? En 1675, la révolte des Bonnets Rouges survenue en Bretagne fut déclenchée par des mesures

fiscales sur le papier timbré, le tabac et la vaisselle d'étain. La simple évocation de la gabelle

mit le feu aux poudres comme fin juillet au cours du pardon de Saint-Urlo. |

||

|

|

|